モノを運ぶための道具をこえて。 日常から大切な時間を区切る境界線としての盆。

皆さんのお家にはお盆がありますか?

お盆と聞くとお客様にお茶を出すためのものというイメージが強いかもしれません。

ところが、実際にお盆を使っている方とお話ししていると、その用途は想像を超える広がりがあり興味深いのです。

お食事やコーヒー、お茶道具に使うというのは一般的ですよね。

最近は特に大きめのお盆に小皿や小鉢を沢山並べて、お膳として使ってくださる方も多いようです。

ワンプレートに盛り合わせるのと小皿に分けてお盆に並べるのとではずいぶん印象が変わり、グッと格が上がります。「旅館の朝ご飯みたい!」とうちでも娘が大喜びでした。

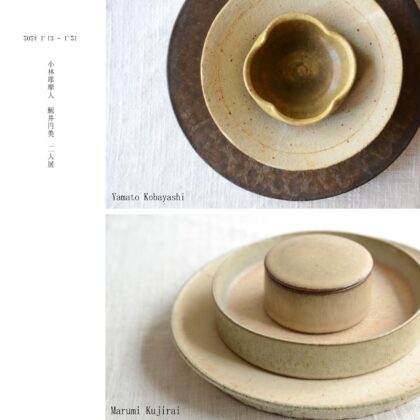

同じお料理でも冒頭のオイル仕上げのお盆と、上の拭き漆のお盆では見え方が変わりますね。宮下さんの漆は木目を塗りつぶす漆器と違って木目も見える仕上げなので木材の個性も楽しめます。逆にオイル仕上げのものは木本来のナチュラルな色や木目と、使い込んでゆくうちに艶や色味が変わり趣が増してゆく様子も楽しめます。

アンティークのような趣のある宮下さんの拭き漆は、季節のものをリビングにディスプレイしたり、アクセサリーや時計などを並べるコレクションボックスにしても雰囲気のある空間を作ってくれます。

ありきたりのお盆ではなく、思い入れを持って使える特別なもの。

「毎日使ってもらえるものだから作り甲斐がある。しかも、10年、20年と長く使ってもらえる」と、宮下さんもお盆には特別な思い入れがあるようです。

材による木目や仕上げが異なるのはもちろん、欠点にもなりうる節が抜けた穴や虫食い跡、欠けた部分にも漆を何度も塗っては強化し、かえって魅力的なアクセントとなっているのも特徴です。

また、樹の導管跡や成長跡である杢目に沿ってブラシで漆を掻き出してはまた漆を塗るという工程を繰り返す”浮造り(うづくり)”という作業をほどこし、杢目をさらに際立たせているものもあります。手でなぞるとそのかすかな凹凸が心地よく、見た目にも長い年月を経たかのような味わい深い表情となっています。

宮下さんのお盆はすべて一点もの。ふたつと同じものはありません。

ヒビが入った箇所を木綿糸で何重にも括って繋ぎ合わせ、漆を染み込ませてかすがいのように補強するのは宮下さんが独自に編み出した修繕法。金属より手当たりが優しく耐久性にも優れているうえ、うつわの金継と同様その部分が見どころとなっています。

丸盆の裏側もフラットではなく持ちやすいように高台や削りをつけてありますが、角盆の裏側にも一筋彫りを入れて手がかりをよくしたり、その彫りの線自体がシンプルなデザインを引き締めていたりと、見えない部分にまで細やかな気遣いがうかがえます。

些細なことに思えるようなディティールが積み重なって、唯一無二の佇まいを生み出す。

お客様をもてなすような特別なシチュエーションはもちろん、自分ひとりの時間も日常と非日常との境界を宮下さんのお盆が区切ってくれるのかもしれません。

呼吸を整え、気持ちを集中しなければならないような時間も、リラックスタイムも。

お盆で区切られた特別な時間。お気に入りのモノや美味しいものを乗せて、日常の雑事からしばし解放されて、ほっとひと息。そのひと呼吸が、毎日を豊かに彩ってくれますように。

手にするたびに心が満たされるような、そんな一枚を見つけてください。

宮下敬史さんの作品第一弾はコチラのページから。販売は6月23日20時からとなります。

まずはお盆類のみ先に掲載しております。茶托、カトラリー、お皿類なども数日後に掲載予定です。

お問い合わせはメールでお願いいたします。SNS等のDMによるお問い合わせには対応しておりません。ご了承ください。

お問い合わせはメールでお願いいたします。SNS等のDMによるお問い合わせには対応しておりません。ご了承ください。